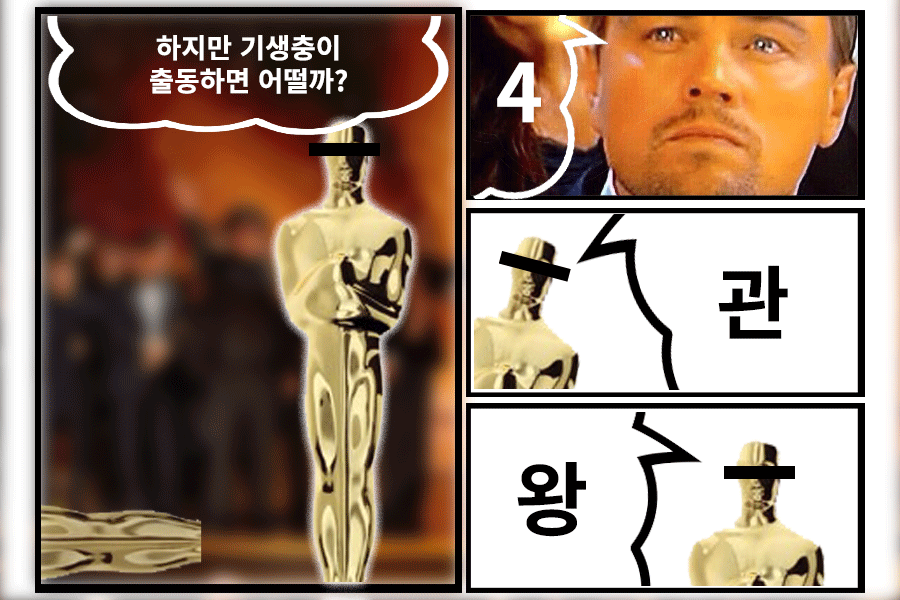

사실 오스카에 별 관심이 없다. 그냥 레오나르도 디카프리오가 평생의 숙원이었다가 <레버넌트>로 하나 받았다는 것을 아는 정도다. 그만큼 받기 어려운 상인가봐, 레오가 평생 못 받았으면 재밌었을 텐데. 이런 이야기나 하는 정도였다. 최근에는 “오스카 쏘 화이트(#OscarSoWhite)” 해시태그로 알았고, 또 여성 감독이나 제작자에 (좋게 말해) 굉장히 인색하다는 평가를 받는다는 정도. 물론 문화적인 영향력이나 그 가치에 대해서 완전히 모를 수는 없다. 어쨌든 ‘씨네필’이 한바탕 훑고 간 자리에서 자라난 세대니까. 그럼에도 불구하고, <기생충>이 4개의 상을 받는 걸 보면서 국뽕에 젖은 한 주였다.

그러다가 좀 배가 아픈 순간들이 있었다. 또 궁금하기도 했다. 짜파구리 한번 안 끓여본 사람들이 어떻게 이 영화를 그렇게 좋아하지? 라는 생각도 들었다. 만화라는 아주 작은 귀퉁이의 콘텐츠에 ‘기생’하는 사람중 한명으로 느낀 부러움의 순간들을 기록해봤다.

* 오스카는 로컬이잖아요 ? 말의 품격

내가 좋은 인터뷰를 하는가? 하고 자문하면 그렇지 않다. 하지만 ‘해선 안될’ 질문은 안다. 최소한“왜 한국어로 영화를 만들었냐”거나 “미국에서 유명해지면 뭐가 좋냐”는 등 어처구니없는 질문은 시켜도 하지 않을 줄은 안다. 그런데, 오히려 이런 질문이 반대로 봉준호의 말을 되새겨보게 했다.

지난해 10월, 봉준호 감독은 황금종려상에 이어 오스카를 기대해도 되느냐는 질문에 이렇게 답한다. “오스카는 국제 영화제는 아니잖아요. 완전 로컬이지. (“The Oscars are not an international film festival. They’re very local.” ? 2019년 10월 7일, 더 벌쳐 인터뷰 中).” 이후 사람들의 반응은 ‘통쾌하다’에 가까웠다. 오스카에 쏟아졌던 ‘백인-남성 위주’라는 비판을 한 문장으로 정리한 셈이다. 이후에도 봉준호 감독은 골든글로브 수상식에서도 “1인치의 벽”을 언급하며 더 많은 영화를 즐기기 위해 자막의 벽을 넘어서라는 말을 하기도 했다.

복잡한 상황에 대한 질문을 날카로운 한 문장으로 풀어내는 것, 그리고 그것을 500번이 넘는 인터뷰와 100번이 넘는 감독과의 대화를 통해 풀어낼 수 있다는 것이 부러웠다. 말의 품격을 가진 사람이 그걸 뽐낼 수 있는 자리가 마련되어 있는 것. 그 말을 이해하고 박수칠 줄 아는 사람들이 있다는 것도 부러웠다. 명쾌하게 긁어줬기 때문이겠지만, 동시에 긁어줬다는 걸 아는 사람도. 세계에서 가장 유명한 영화제 시상식을 ‘로컬’이라고 말할 수 있는 자기 콘텐츠에 대한 자신감과, 그것이 품격으로 이어지는 모습이 너무 부러웠다. 아, 배 아프다.

* 스콜세지와 쿠엔틴, 그리고 봉준호

하지만 내 복통은 여기서 가시지 않았다. 마치 <죽은 시인의 사회>의 한 장면처럼 느껴졌던 감독상 수상 소감이었다. 영화를 좋아하는 사람이라면 한번쯤은 이름을 들어봤을 사람들이 줄줄이 노미네이트 됐다. <조커>를 만든 토드 필립스, <1917>의 샘 멘데스, <원스 어폰 어 타임… 인 할리우드>를 만든 쿠엔틴 타란티노, 그리고 <아이리시 맨>의 마틴 스콜세지에 <기생충>의 봉준호였다.

재밌는 건, 다른 네 감독은 모두 과거의 이야기를 다루고 있지만 수상자인 봉준호 감독만이 현재를 다루고 있다는 점이다. 봉 감독은 수상소감에서 “가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것”이라는 말을 가슴에 새겼다면서, “그 말은 바로 우리의 위대한 마틴 스콜세지가 한 말이다 (That quote came from our great Martin Scorsese).”라고 전했다. 그 말에 모두가 일어나 마틴 스콜세지를 향해 기립박수를 보냈고, 스콜세지는 활짝 웃어 화답했다.

이 장면은 아마 스콜세지가 말한 “마블은 영화가 아니다”에 대한 봉준호식 대답이었을 것이다. 젊은 감독들이 나오지 못하게 될 것을 우려한 스콜세지에게 응답하며 “오 캡틴 마이 캡틴”을 연호하는 듯한 모습(스콜세지는 이번에 오스카를 하나도 받지 못했다)이 흥미로웠다. 또, 자신의 영화를 계속해서 소개해 준 쿠엔틴 ‘형님’에게도 감사를 표했다. 그 역시 웃음과 제스처로 화답했다. 이 모습을 보면서 놀라움을 감출 수 없었다. 어찌 됐건 경쟁자인 사람들을 추켜세우며 ‘그들이 없었다면 나도 없었다’고 말할 수 있는, ‘영화인’의 어떤 초자아를 엿본 순간이었다. 영화라는 하나의 언어를 공유한다는 감정을, 잘은 모르지만 그 장면을 통해서 느꼈던 것 같다.

영화와 마찬가지로 복합예술인 만화라는 언어를 통해 교감하는 것을 충분히 경험할 수 있을 것이다. 그러기 위해선 시네필(Cinephil, 영화를 매우 좋아하는 전문적 수준의 마니아)들을 키워낸 배경이 있었고, 그 이전에 ‘헐리웃 키드’라는 어떤 현상이 있었다는 점을 잊어선 안 된다. 봉준호 감독 본인이 말했듯이, “100년의 한국 영화사”가 있었기 때문에 그런 ‘현상’들이 결과로 나타날 수 있었다. 단순히 봉준호라는 천재가 갑자기 등장해서 수준을 끌어올린 게 아니라는 말이다. 만화는 아직까지 ‘하위문화’라는 인식이 강하다. 서브컬처라는 말로 포장해도, 대중의 인식은 여전히 ‘낮은’ 문화라고 할 수 있다. ‘오타쿠’는 있지만 ‘만화필’은 없는 현상을, 우리는 어떻게 설명할 수 있을까.

* 나탈리 포트만의 의상, 그리고 호아킨 피닉스

나탈리 포트만은 노미네이트 되지 못한 여성 감독들의 이름이 금사로 수놓아진 재킷을 입고 나왔다. 역대 아카데미 감독상에 오른 여성 감독은 단 다섯명 뿐이고, 올해 감독상 후보에는 여성이 없었다. 또한 촬영상 후보에는 2018년에야 여성이 올랐으며, 작년에야 최초로 흑인 여성이 의상상을 받았고, 장편 애니메이션상에 흑인 감독이 상을 받았다. 이런 점을 고려하면 나탈리 포트만의 의상은 의미심장하다.

호아킨 피닉스는 수상소감에서 “우리는 우려스러운 문제들에 직면하고 있다. 성평등, 인종차별, 동물권, 환경문제가 그것이다”라고 말하며 “우리는 자연과 단절될지 모른다. 우리는 모든 생명체와 환경을 위해 시스템을 만들고, 발전시키고, 고쳐나갈 수 있다”고 말했다. 영화상 수상 소감으로 뜬금없게 들릴 수도 있지만, <조커>를 연기한 그가 은막 밖에서는 환경운동과 동물권 운동을 직접 실천하는 활동가이기도 하다는 사실에 주목할 필요가 있다. <조커>로 얻은 영향력을 공존을 위해 사용하는 것은 역설적이게도 효과적이었다.

뿐만 아니라 작품상 수상을 발표한 제인 폰다 역시 작년 11월부터 ‘새 옷을 사지 않겠다’고 선언한 뒤 6년 전에 입은 드레스와 자신이 금요일마다 환경운동을 하며 체포될 때 입는 붉은 재킷을 입고 시상식장에 등장했다. 이렇게 다양한 영화인들의 모습은 놀랍기도 했지만, 그 자체로 의미가 있다.

“오늘의 우리만화”를 살펴보면 여성 작가들의 약진이 최근 몇 년간 두드러지는 것을 알 수 있다. 2015년부터 작년까지 오늘의 우리만화로 선정된 25작품 중 여성 작가는 절반가량인 11명이다(성별 미상 제외). 여성 서사를 다룬 작품들이 주목받고 있는 점도 고무적이다. 물론, 이건 매출과는 별개의 이야기지만. 작품성과 화제성, 상업성을 모두 갖추기는 정말 어렵기 때문이다.

그 중에서도 가장 부러웠던 건, <기생충>이 ‘법 다 지켜가며’ 만든 작품이라는 점이다. 아직도 작가에게 부당한 계약을 ‘업계 관행’이라고 말하면서 일방적으로 요구하는 곳들이 있고, 허락받지 않고 퍼나르는 콘텐츠로 ‘자기 콘텐츠’를 만드는 사람들도 이른바 ‘크리에이터’부터 작가까지 심심찮게 발견된다. <기생충>은 피자박스 만드는 씬 마저도 허락을 구했고, 스카이 피자에는 거절당해도 또 다시 찾아가 요청을 했다. 그리고, 밥 때를 지켜가며 정해진 시간동안 일하고, 아역배우의 인권을 보장해가며 촬영했다. 물론 만화는 다른 더 열악한 문화산업계보다는 상황이 나은 편이다. 충격적이게도 그렇다. 그럼에도 불구하고, ‘그래도 되는’ 일을 하지 않았다는 사실이 부러운 것은 좀 쓰라리다.

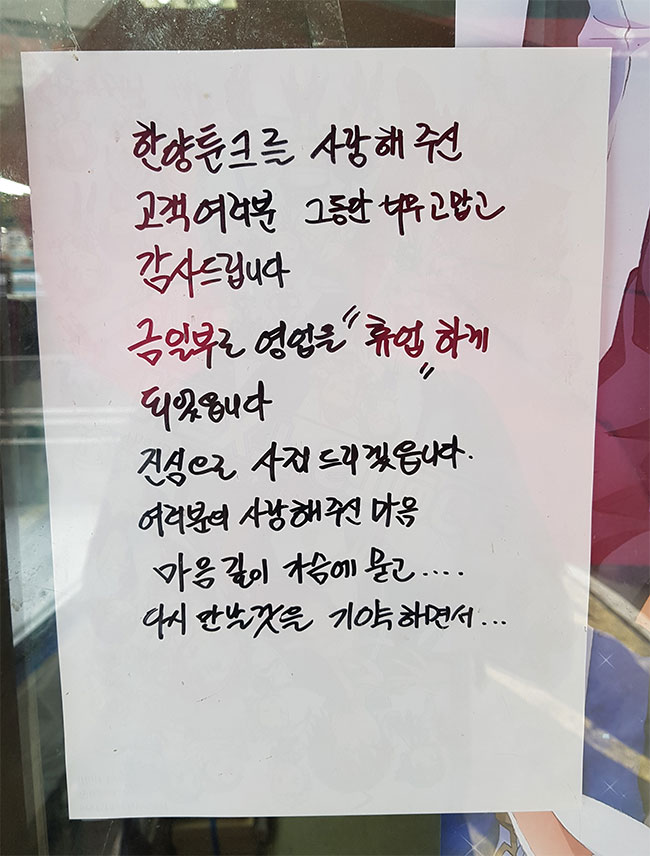

당연히 오스카와 우리나라 만화를 1:1로 비교하긴 어렵다. 그럼에도 불구하고, 그 분위기 자체가 너무 부러워서 배가 아팠다. 봉준호 감독은 만화광으로 알려져 있고, 우리나라 만화를 비롯해 많은 작품들을 소개하기도 했다. 하지만 만화가, 특히 우리 만화가 설 자리는 어디에 있는지 궁금하다. 봉준호 감독이 <설국열차>를 만들 수 있도록 영감을 준 작품을 만난 곳은, 지금은 사라진 홍대 한양툰크였다. 근처에 있던 한잔의 룰루랄라 역시 인디 만화가들의 작품을 만날 수 있는 장소였지만 지금은 사라졌다. 만화를 보고 즐길 수 있는 문화가 없는데, 우리가 더 나은 문화를 만들 수 있을까?

지원사업 철이다. 작품 제작이나 아이디어를 개발하는 것은 당연히 중요하다. 그런데, 문화 진흥을 위해선 만화를 보고 읽고 나눌 수 있는 문화를 만드는 것에 좀 더 열려 있어야 하지 않을까? 폐쇄적인 팬덤을 방치하고, 그렇게 ‘어릴 때 많이 봤죠’ 라면서 수십년 지난 작품을 추억하는 나에 젖어 있기보다, 지금 당장 만화를 즐길 수 있는 사람들이 이야기를 나누고, 만화를 ‘파고들’ 수 있는 곳이 있어야 하지 않을까? 무계획이 최상의 계획이라지만, 그래도 이런 건 계획이 다 있어도 될 것 같다.